原创 而同 行走观察

行走观察

记住炊烟四起原乡,吟着内心飘荡诗歌。在这里,用镜头记录徽州、发现徽州;在这里,用文字讲述徽州、读懂徽州

750篇原创内容

公众号

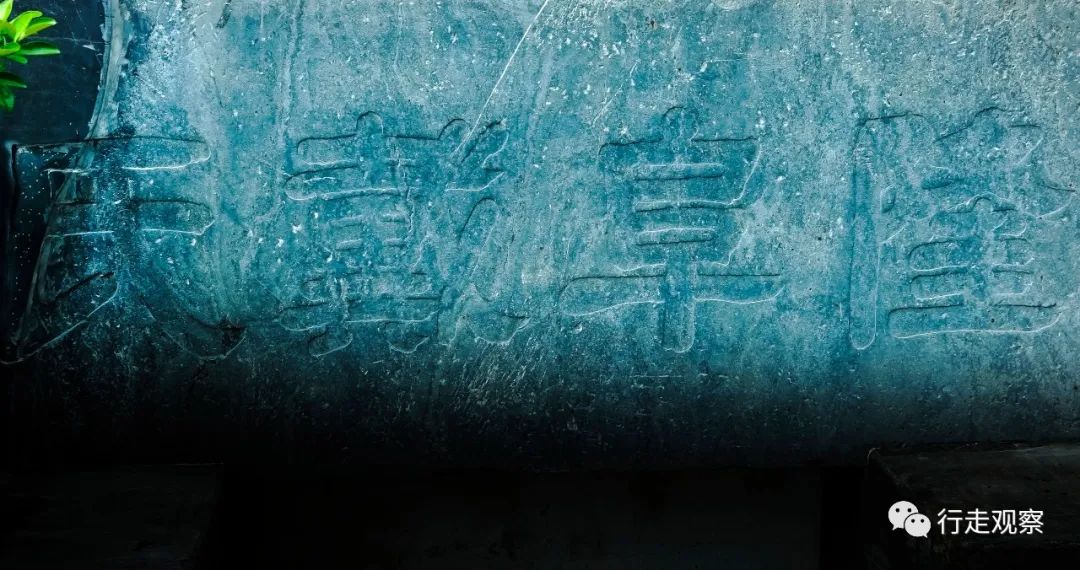

2020年7月7日,农历五月十七日上午,一场百年不遇的洪水,把一座近五百年历史的全国重点文物保护单位镇海桥,即屯溪老大桥瞬间冲毁。古桥的轰然倒塌,无数人不禁陷入一种莫名的失落和伤感。追思过往,没有镇海桥,也就没有徽风宋韵的屯溪老街,也就没有梦魂牵绕的屯浦归帆,也就没有休宁屯溪人对故土失魂落魄的无尽乡愁。而镇海桥的肇始,相传是隆阜富商戴时亮为嫁女于明嘉靖十五年(1536年)而独资兴建。戴时亮的初衷也许是效法石崇故事,但其客观影响却推动了屯溪及其周边的发展繁荣。也许是因为这个历史渊源,冷落已久的隆阜名噪一时,吸引人们纷纷前往打卡。

创办于1922年的安徽省立女子师范学校的校歌中唱道:“东原故里,隆阜名村,河洲桃李绿葱茏,万架书山南面拥……隆阜依横江而建,街长三华里。”“万架书”山即茅山,绵延横亘于村之南。茅山上有茶园,松林,更有隆阜人世代慎终追远,血脉所系而敬畏祭拜的祖茔。绿水青山间的狭长地带是大片良田。占川河横贯西东,经村东头汇入率水。乡人把横江称作“大溪”,占川河称“小河”。千百年来,占川河滋润了这片良田,良田养育了隆阜的村民。

横江在奕棋徐村,呈之字形急弯流经隆阜,于村东头折而向南汇入新安江。由于长年河水冲击隆阜村西头左岸淤积成一块肥沃的绿洲,乡人称“夹洲”。曾经,夹洲上是一片茂密深广的杨树林,入林中常常迷路而不知返。右岸的沙洲遍植桃李。隆阜村段的横江,因河流的侧蚀作用,河面宽阔而水深波平,是一个天然良港。自古以来沿河建有水埠码头。上游的商旅船只,桃花汛期放流的木竹排,都要在这里拢埠靠岸停泊。或交易或休整补给。由拢埠而隆阜,此所以村名的由来。

伴随着明清徽商的崛起和儒商的传统,隆阜历来人文荟萃。素为乡梓骄傲的有戴衢亨,戴震等高官大儒。戴衢亨(1755-1811年),清乾隆四十三年(1778年)状元。其地位的显赫无以复加。历任侍读学士,军机大臣,体仁阁大学士,太子太师等官职。有《震无咎斋诗稿》等著作传世。其父戴第元,叔戴均元,兄戴心亨,均为乾隆进士。一家两相四进士,被誉为“西江四戴”。 如果“西江四戴”因原籍隆阜而被后人景仰,那么百科全书型的学者,朴学大师,哲学家戴震,则是土生土长的隆阜人。

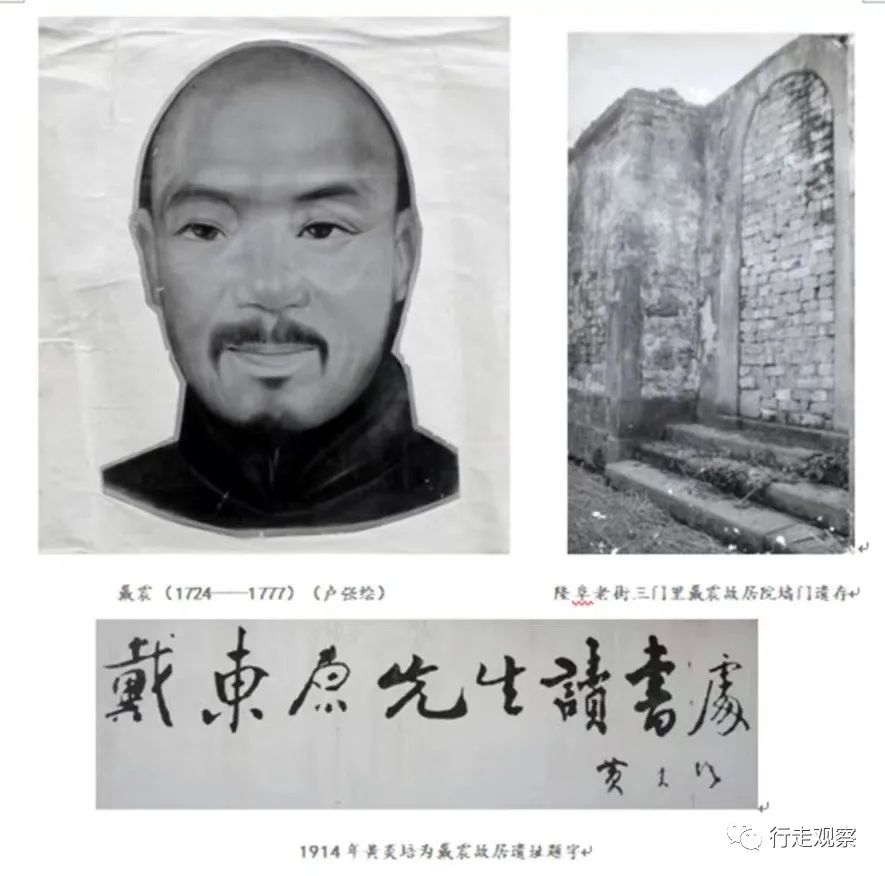

戴震(1724-1771年),字东原。戴震的功名仕途,却没有戴衢亨那么春风得意。一生坎坷。五十一岁,因纪晓岚向乾隆帝推存,入京为四库全书编修官。五十三岁以其在京士大夫中的声望,得以参加殿试,赐同进士出身。不想两年后病逝于北京。戴震的哲学思想集中体现在《孟子字义疏正》 一书中。他指出,程朱理学的“存天理,灭人欲” 是“以理杀人”。“人死于法犹有怜之,死于理其谁怜之”?戴震对程朱理学的深刻揭露和批判,具有反对封建社会统治的启蒙性质。戴震认为人性是“善”的,仁义礼智就是人性,是生活实际的反映。而不是孟子所说的仁义礼智根植于心。反映了戴震朴素的唯物主义思想。学界认为,戴震的哲学体系,开辟了中国哲学发展的近代方向。

还有一位重要的历史人物戴季陶,也是从隆阜走出去的徽商后裔。由于戴季陶身份的敏感和特殊,很少被乡人提及。除此之外,据屯溪志统计,隆阜村历代考中的进士举人达41人,为屯溪附近各村之首。遗憾的是因笔者孤陋寡闻,没能看到新中国成立后,隆阜成长起来的各行各业的能工巧匠,学人俊才,社会贤达的统计及其事迹。

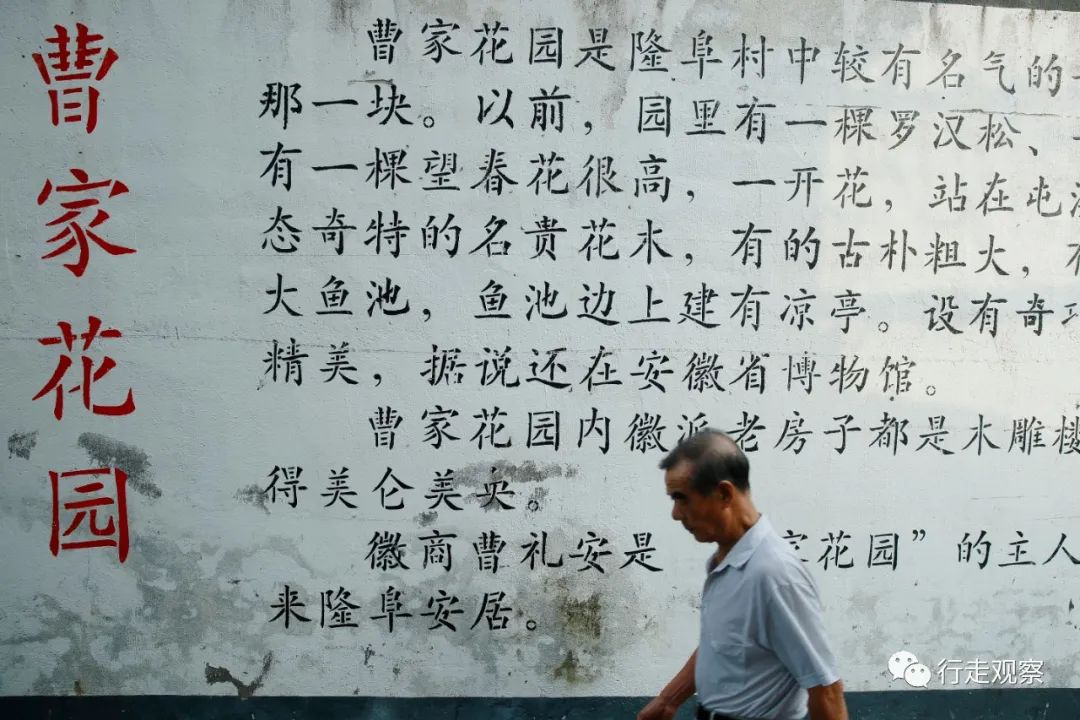

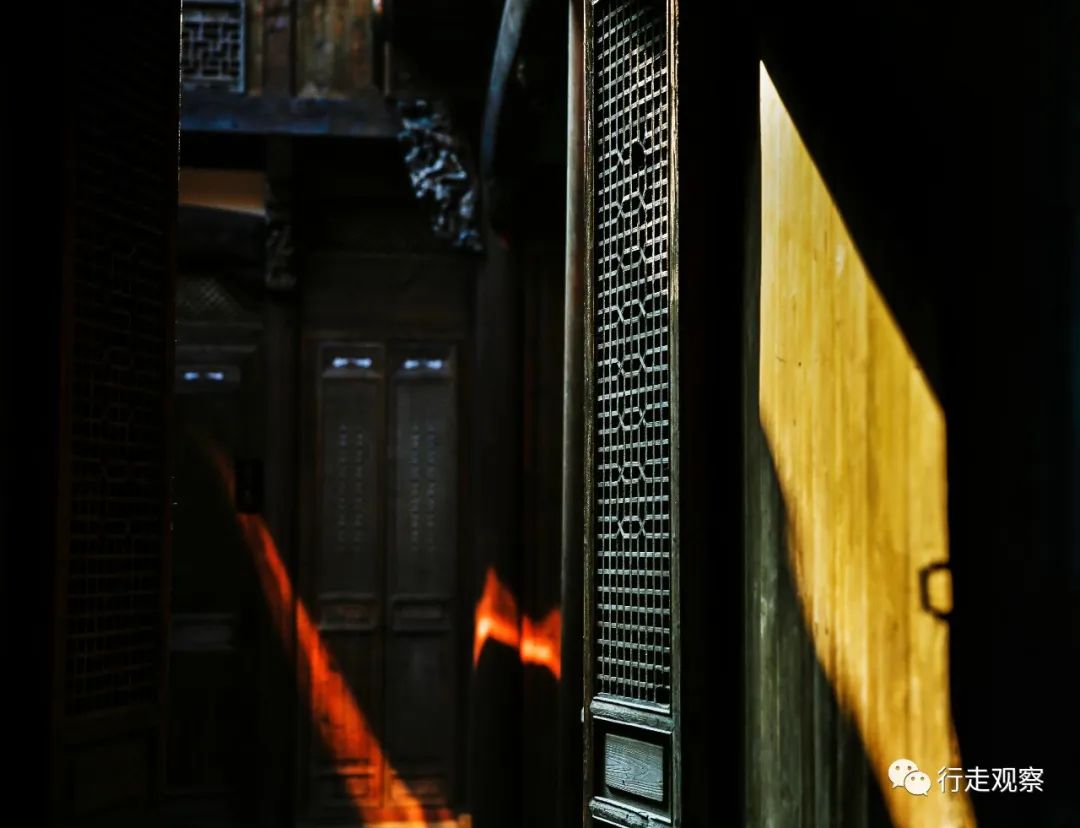

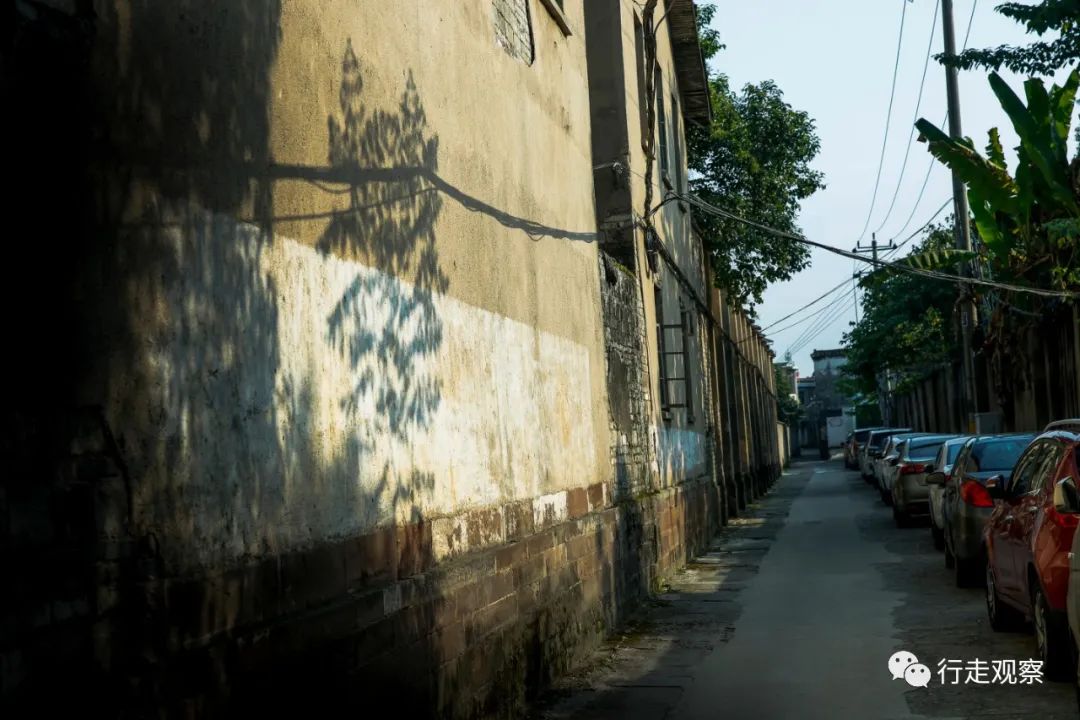

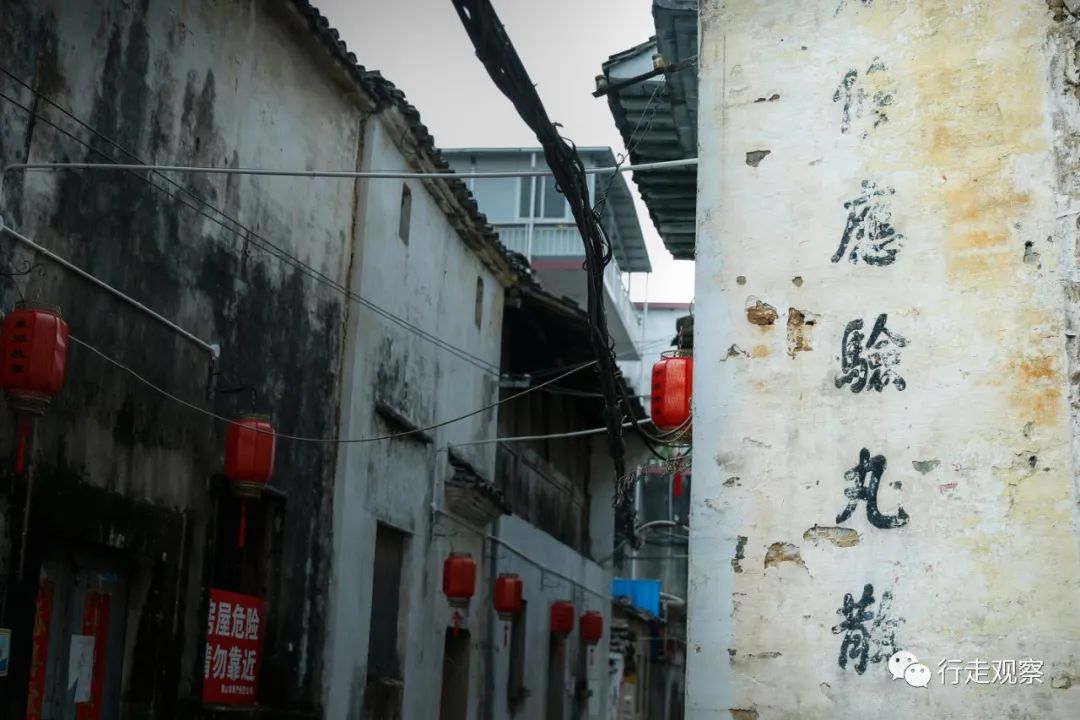

隆阜的老房子,从残存的几处老宅,你还能感觉到他的大气和徽派建筑的典型建制。地面墙基是一人高的红麻条石砌成。墙体用的是特制的与城墙砖一样大,俗称八斤墩的青砖。高大厚实的石门框,精美绝伦的砖雕门罩,开阔的门厅,两进天井,威严的前厅,中门,后进有厢房,鱼池,绣楼。边屋是厨下。后门有占地很大的墙院。隆阜有名的深宅大院有半耕园、务本堂、七房厅、五凤楼、曹家花园、马家厅、李家厅,不一而足。呜呼,

现存最古的老房子,当属“吴振兴宅”。建于明朝中后期。前厅至今保存完好。七房厅经修缮,虽不能恢复如初,足以使其再现几分昔日的富贵气象。原隆阜人民公社驻所的吴家大宅,纵深占大半条紫竹园巷。如今,只剩下一堵爬满青藤的断壁残垣,还透着一丝生气,依稀能回想起这里曾经是隆阜一级政府重地。颇具盛名的“曹家花园”,很早就依原址建立了徽州地区血防所。

地处中街腹地的韩家老宅,建于清中后期。十几年前因破损严重而空置。房主韩老先生,功德圆满,安享茶寿。临终前,他作出了一个非常明智的决定,把老宅无偿捐献给隆阜村委会。此举得到他的子孙和其他遗产继承人的无条件支持。现在,这处房产有人已出巨资全面整修一新。拆除了倒塌的偏屋,连同原来的院子,改建了一座小巧精致的江南园林,假山,鱼池,修竹,凉亭,俨然一处世外清静之地。整个建筑命名为“廿四时如故”民宿。由一吴姓村民打理经营。

于此我们不禁为韩老先生的义举而点赞,使祖产物有所归;也为出资人的善行而庆幸,使危旧老宅延年益寿。试想,这份遗产留给后人瓜分,难免有人为此鸡肋而弄得不开心。有钱又有眼光的业主,如今把旧宅辟为民宿,成为隆阜新农村的一个亮点,善莫大焉。生活的证法就是样。

隆阜的老房子多,巷弄也多且长。如紫竹园巷、长巷、中巷,又是村里的主要通道。村子主要通道的下水道,据说旧时宽可行船。明沟暗渠,排水设施完备。

隆阜一直流传着一句很古老的童谣:“隆阜十八巷,巷巷拖和尚。”何故?明清是徽商的鼎盛时期,夫婿经商轻别离,一年甚至几年回不了一次家。少妇夜夜孤灯寡守,岂有不红杏出墙之理?饿死事小,失节事大的程朱理学血腥的枷锁束缚,又怎能泯灭人性的火焰。

后来,童谣有了另一个版本:“隆阜十八巷,巷巷牛屎巷。”由于生产力低下,耕牛是农业生产赖以维系的畜力,好些年头,村子里牛屎到处都是,一点也不夸张。隆阜历来柴薪短缺,村民要跑几十里路到深山里去捡柴。村西的杨树林,被毁之前,尚能解决部分烧柴的需求。总之烧柴问题越来越困难。文革后期的几年,不知谁开始把牛粪晒干代替木柴,受其启发,于是家家外墙上,贴满了牛糞。蔚为壮观,路人无不惊讶。

隆阜地少人多,人民公社后期,各生产队的工分值都很低。东海队已属凤毛鳞角。大铁桥队不在少数。社员的生活状况,十分困窘。所谓工分值,指正劳力每天出满勤得十工分。到年终核算,折合人民币的金额。“东海牌”香烟当时一包是两角八分,“大铁桥”牌是一种比较劣质的香烟,一包一角四分。因此,当时有东海队、大铁桥队带有几分无奈调侃的说法。

柳暗花明,今天的隆阜,童谣又有了新版本:“隆阜十八巷,巷巷有洋房。”童谣生动的说明了隆阜人世风的流变,生活的艰辛,人生的坎坷。

隆阜大溪对面的沙洲,大部分土地归隆阜所有。直到文革前,那里一直盛产桃李。质优价廉,十里八乡有口皆碑。累累果实,压弯了树枝,碰到孩子的头。隆阜的孩子们常常去“偷”果子吃,然后在河滩浅水里游泳戏水,嬉戏到夕阳西沉,仍不舍得回家。

从麦收开始,第一拔早熟的桃李,到入秋的迟熟品种,不断上市。就拿李子来说吧,有青皮李、黄丝李、八月李等品种。胭脂李是人们最爱吃的一种,因果肉象胭脂一样红艳而得名,脆爽多计,蜜甜中带有一点酸,十分开胃。只要你品尝过,一定会存留终身的味蕾记忆。

沙洲上有一个十几户人家的自然村,叫“花园笆”,隶属于新潭乡。村里人日常生活用品,农具等物资都要摆渡到隆阜来采买。情感上和隆阜人更亲近。文革期间,以粮为纲,沙洲上果树砍伐殆尽。后来,横江裁弯取直工程竣工,沙洲变成孤岛。再后来,花园笆村被动迁到新潭新村,这片隆阜人花园笆人世代赖以生存的家园,桃李满园的沃土,被征用开发,成了富人的别墅区。这便是“远洋桃花岛小区”的由来。

隆阜除了曾经盛产桃李,还有一种水果林檎,也享誉遐迩。林檎,别名花红,来禽。蔷薇科苹果属的果实,外形和口感与苹果酷似,我国很早就开始种植。宋·孟元老《东京梦华录》,明·李时珍的《本草纲目》均有记载。因果甜招来众禽聚集,故称来禽林檎。现在市面上这种水果很少见了。更别说年轻一代不知道隆阜曾经是林檎之乡。隆阜大大小小的林檎园不下一二十个。前面提到的大宅的后墙院,便是林檎的种植地。乡人干脆把这些大宅后墙院,叫作某某家林檎园。沧海桑田,农耕文明的兴衰,隆阜是一个典型的缩影。

隆阜是个古村落,至今还保留有古老地方行政组织“里”的称号。如,“三门里”、“树仁里”。三门里在今戴震小学一带。据考证戴震故居就在这里。民国初年,黄炎培来安徽考察教育经隆阜曾为戴震遗址题“戴东原读书处”六字,并勒石立碑,文革后此碑下落不明。三门里有口水塘,叫“三门塘”。这就是被文人雅士乐道的洗砚池。从洗砚池遥望茅山,山峦起伏如笔架,故称“笔架山”。如今青山依旧,洗砚池早已填平,寻无踪迹。

“树仁里”之所以常常被村民挂在嘴边,是因为树仁里码头至今保存完好,树仁里的村民照旧在这里汲水洗衣,纳凉垂钓。埠头拾级而上,过道由两层石库门构建。石库门上方建有望江楼。望江楼的马头墙吸收了岭南建筑风格,俗称“观音兜”,是不可多得的独特的徽派建筑遗存。远远望去,象一只昂首挺胸报晓的雄鸡。

树仁里码头沿街往西约六七十米,是中桥码头,码头上曾经有木板桥可以通行,又地处中街,所以叫中桥码头。树仁里码头沿街往东六七十米,是七房厅码头,也叫“总店码头”。因码头上岸正对的是“七房厅”老宅故名。又因码头临街西侧有个日用杂货总店而称总店码头。总店是现今依然还在营业的旧式门板店铺,但已不复昔日光景,门可罗雀了。也许是为了防腐,画蛇添足,用防锈漆将门板涂抹成红褐色,淹没了历史的风雨沧桑,看上去刺眼的很。

七房厅码头的过道上方和东侧,是清代民居摇碧楼。因其濒临横江,楼影与碧水相映而得名。1924年为纪念戴震逝世200周年,戴震后裔献摇碧楼建“隆阜私立戴东原图书馆”。1957年图书馆移交国家管理,1983年正式命名“戴震纪念馆”,2003年纪念馆迁屯溪老街。戴震纪念馆的迁出,使隆阜街更显冷落。隆阜人引以为耀的这份文化传承,文脉寄托,对先贤的一丝念想,如此这般的被一把冰冷的铁锁尘封!

由七房厅码头往东六七十米,是渡船码头。隆阜人到溪对面劳作,花园笆人到隆阜采买走亲戚下屯溪都要在这里摆渡往返。新潭的孩子们到隆阜上学是必经之途。直到改开前,渡船码头一直是一条人流不断的要道。沿街再往东,还有后底溪码头。鼎盛时期,隆阜河段密集建有大小十余个码头,可见当时商贸货运的兴旺。

树仁里码头和七房厅码头是隆阜现存古码头最为独特,最有观赏性,最富有研究价值的古码头。据研究者称,这样有特色并保存较为完好的明清货运集散码头,在黄山市境内绝无仅有。对明清经济史,内河航运史,河埠码头的建筑史的研究,是十分宝贵的历史遗存。

隆阜历来是休宁东南重镇。隆阜古码头,水陆干道,见证了历史的繁华。隶属于屯溪管辖之前,隆阜归属屯光区政府,隆阜公社政府所在地。企事业单位有徽州地区血防站、徽州地区文工团、看守所、气象局、水利局、屯光区中心医院、休宁五金冶炼厂、砖木社等。还有徽州地区师范专科学校(黄山学院前身)及附属小学(今戴震小学),隆阜中学(前身是安徽省立第四女子师范学校,后多次更名)。

屯溪到飞机场的公路穿村而过,迎来八方来宾,一时兴旺发达,千年古村焕发了时代的朝气。文革后,这些机关单位,迁的迁,搬的搬,撤的撤,倒的倒,隆阜迅速冷落。后隆阜并入黎阳乡,降格为“村”,隆阜这个大汉子,似乎矮了三分,一点底气都没有了。

早就听说隆阜要拆迁,看来,短期内是不可能了。但从发展趋势看,隆阜逐渐纳入屯溪中心城区已是不争的事实。隆阜地界内,已建有黄山市城市馆、黄山市博物馆、黄山市艺术馆、黄山市图书馆、还有徽菜和糕饼博物馆,昌仁医院及其他公私企业科研机构。原属隆阜的山场、茶园、旱地、水田,河洲寸土不留全部被征用开发。隆阜,乡村乎?市区乎?隆阜的旧房改造,随着屯溪市区体量的扩大,势在必行。可以设想,不久的将来,隆阜将以文教卫博为主的文化社区版块,有望成为屯溪的新市区呈现在人们面前。

我所知道的屯溪隆阜脉脉

END

阅读 4

声明:本文内容由脉脉用户自发贡献,部分内容可能整编自互联网,版权归原作者所有,脉脉不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现有涉嫌抄袭的内容,请发邮件至maimai@taou.com,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。